言論弾圧。仁徳天皇の逸話を教えた校長への「注意」

仁徳天皇の「民のかまど」という逸話は御存知ですか?

短いので是非お読みください。

「民のかまど」

仁徳天皇は即位されて4年目、高台にのぼって見渡されました。

すると家々から炊事の煙が立上っておらず

国民は貧しい生活をしているのだと気づかれました。

そこで3年間年貢などを免除されました。

そのため天皇の着物や履物は破れてもそのままにし、宮殿が荒れ果ててもそのままにしていました。

そうして3年、気候も順調で国民は豊かになり、高台に立つと炊事の煙があちこちに上がっているのが見えました。

国民の生活は見違えるように豊かになりました。

それを見て天皇は喜ばれ

「自分は、すでに富んだ」と言われました。

それを耳にされた皇后は

「私たちの住んでいる皇居の垣は崩れ、雨漏りもしているのに、どうして富んだといわれるのですか」と問われました。

すると天皇は

「昔の聖王は国民の一人でも飢え寒がる者があるときは自分を顧みて自分を責めた。

今、国民が貧しいのは自分も貧しいのだ。

国民が富んでいるのは自分も富んでいるのだ。

未だかつて人民が富んで、君主が貧しいということはあるまい」と答えられました。やがて天皇に感謝した人々が諸国から天皇にお願いしました。

「3年も課役を免除されたために、宮殿はすっかり朽ち壊れています。

それに較べて国民は豊かになりました。

もう税金をとりたてていただきたいのです。宮殿も修理させてください。そうしなければ罰があたります」それでも天皇はまだ我慢してお許しにならなりませんでした。

3年後にやっと許されると、国民はまず新しい宮殿づくりから始めました。

人々は命令もされないのに、老人を助け、子供を連れて、材料運びに精出し、昼夜兼行で競争して宮殿づくりに励みました。そのためまたたく間に宮殿ができあがりました。

それ以来天皇を「聖帝(ひじりのみかど)」とあがめるようになりました。日本の天皇は、初代の神武天皇以来、国民を「おおみたから」と呼んでいます。

国民は奴隷として搾取する対象ではなく、

宝として大切にするという姿勢です。

仁徳天皇は、その姿勢で政治を行い、困窮者を救い、病者を慰問し、

孤児や寡婦を扶助したと「日本書紀」にも書かれています。このように天皇は国民を慈しみ、国民は天皇を敬愛して、

天皇と国民が家族的な感情で結ばれた状態を理想としてきました。

それは他の国々には見られない日本独自の伝統です。

そして皇室が古代から今日まで絶えることなく続いてきました。さくらの花びらの「日本人よ誇りを持とう」 より引用

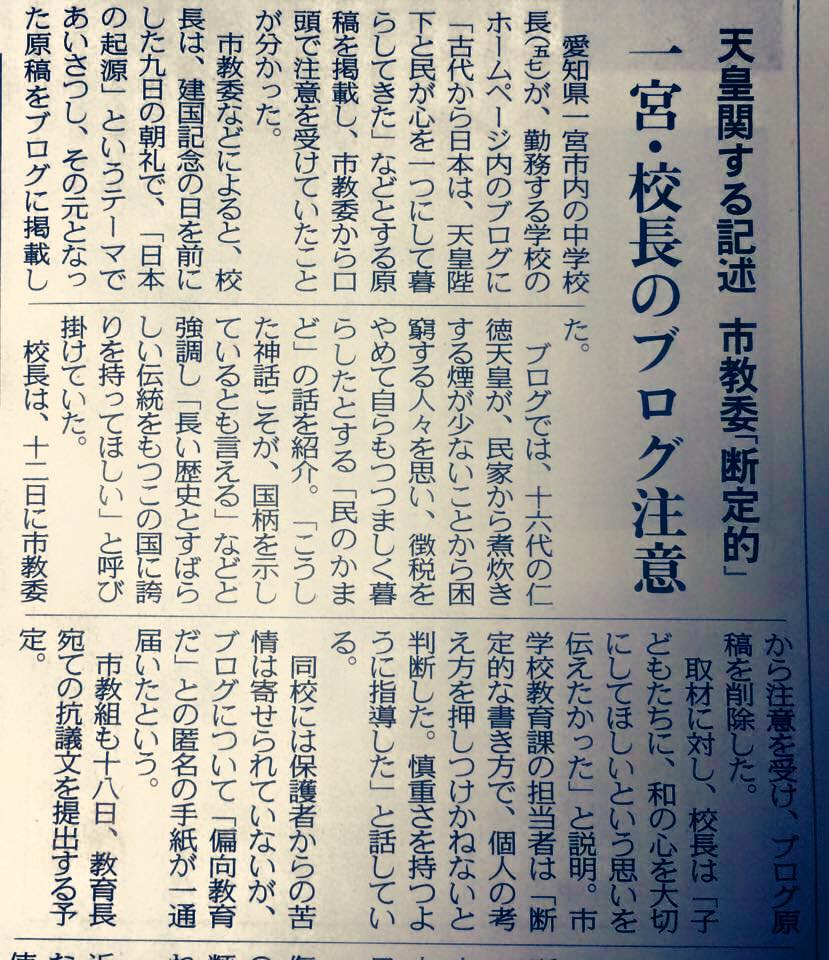

下記の画像は 一年前の中日新聞の記事です。

↓

一宮市学校教育課「断定的な書き方で、個人の考え方を押しつけかねないと判断した。慎重さを持つように指導した」

↓

「偏向教育だ」との匿名の手紙が1通

↓

一宮市教員組合 教育長宛ての抗議文提出

という流れです。

(教育委員会による「注意」により、校長がBlogを削除したとの中日新聞の記事をベースに書いておりますが、このBlogエントリー後に、教育委員会は校長を守ろうとした、つまり中日新聞の記事に印象操作があるとのご指摘もいただいておりますので 書き添えさせていただきます)

削除されたBlogの内容は以下の通り。

2月11日は建国記念日です。

そこで、今日は日本のルーツ、日本の起源について、お話をしたいと思います。

日本の建国は、今から2675年前の紀元前660年2月11日、初代、神武天皇が即位した日が始まりです。

世界一広いお墓、大仙古墳で有名な、16代仁徳天皇が、ある日高台に登って遠くをご覧になられました。すると人々の家からは、食事の準備のために煮炊きする煙が少しも上がっていないことに気付いたのです。

仁徳天皇は「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。都がこうだから、地方はなおひどいことであろう」と仰せられ、三年間、税を免除されました。

税を免除したために朝廷の収入はなくなり、宮殿は大いに荒れました。天皇は衣を新調されず、茅(かや)葦(ぶき)屋根が破れ、雨漏りがして、星の光が屋根の隙間から見えるという有様でした。

三年がたって、仁徳天皇が同じ高台に出られて、遠くをご覧になると今度は、人々の家々から煮炊きする煙が盛んに立つのをご覧になり、その時、仁徳天皇がこのように言われたということです。

「高き屋に のぼりて見れば煙立つ 民のかまどは賑わいにけり」

そして、一緒におられた皇后に「私は豊かになった。喜ばしいことだ」とおっしゃったということです。

皇后はそれを聞いて「陛下は変なことをおっしゃいますね。衣服には穴があき、屋根が破れているのに、どうして豊かになったといえるのですか」

すると「国とは民が根本である。その民が豊かでいるのだから、私も豊かということだ」と言われ、天皇は引き続き、さらに三年間、税をとることをお許しにならず、六年が経過して、やっと税を課して、宮殿の修理をお許しになりました。

すると人々は命令もされていないのに、進んで宮殿の修理をはじめ、またたくまに立派な宮殿ができあがったといいます。

この話は神話であり、作り話であるという説もあります。しかし、こうした神話こそが、その国の国柄を示しているとも言えるのです。

こうした天皇と国民の関係性は、何も仁徳天皇に限ったことではありません。

敗戦直後の1945年9月27日、124代昭和天皇はマッカーサーと会見をしました。そして、その会見で昭和天皇はこのようにマッカーサーに話したのです。

「今回の戦争の責任はすべて自分にあるのであるから、東郷や重光らを罰せず、私を罰してほしい。ただし、このままでは罪のない国民に多数の餓死者が出る恐 れがあるから、是非食糧援助をお願いしたい。ここに皇室財産の有価証券類をまとめて持参したので、その費用の一部に充ててほしい」と述べたのでした。

それまで、天皇陛下が、多くの国王のように、命乞いに来たのだろうと考えていたマッカーサー元帥は、この言葉を聞いて、やおら立ち上がり、陛下の前に進 み、抱きつかんばかりにして陛下の手を握り、『私は初めて神のごとき帝王を見た』と述べて、陛下のお帰りの際は、マッカーサー自らが出口まで見送りの礼を 取ったのです。

このように、初代、神武天皇以来2675年に渡り、我が国は日本型の民主主義が穏やかに定着した世界で類を見ない国家です。

日本は先の太平洋戦争で、建国以来初めて負けました。しかし、だからといってアメリカから初めて民主主義を与えられたわけではありません。

また、革命で日本人同士が殺しあって民主主義をつくったわけでもありません。

古代の昔から、日本という国は、天皇陛下と民が心を一つにして暮らしてきた穏やかな民主主義精神に富んだ国家であったのです。

私たちは日本や日本人のことを決して卑下する必要はありません。皆さんは、世界一長い歴史とすばらしい伝統を持つこの国に誇りを持ち、世界や世界の人々に貢献できるよう、一生懸命勉強に励んで欲しいと思います。

この逸話を伝えることが、

断定的で個人の考え方を押し付けかねない?

日本を褒めたらダメなんですかね?

祖国の伝統や歴史に誇りを持てるような佳いお話だと思いますが あなたはどう感じましたか?

後からわかったのですが、Facebookでお世話になっている山崎さんという方が この画像の発信元でした。

一年前の2月、山崎さんが中日新聞記事をFacebookへ投稿したところ、凄い勢いでシェアされ、Twitterでも拡散されて

日本全国から一宮市役所・教育委員会への抗議と校長への激励が止まなかったようです。

これがネットの力ですね。